“易木为铅”——聚珍仿宋体的开发及其周边

【摘要】本文立足于印刷字体史研究,结合具体的时代背景,依据确凿的历史资料,初步厘清了聚珍仿宋体的开发缘由、技术手段、过程、字族构成、使用、向日本传播的史实等重要问题,并总结了其历史影响。聚珍仿宋体是丁三在等知识分子,立足于版本学的传统历史观念,为了复活中国传统审美精神、表现中国文化本质特征而开发的金属活字字体;它上承中国雕版印刷传统,下启金属活字字体的新局面,极大地促进了仿宋体字系的发展;在东亚汉字文化圈中,具有着里程碑式的重要作用。

【关键词】聚珍仿宋体;金属活字字体;丁三在;丁辅之;中华书局

聚珍仿宋体具有极高的可识别性和审美性,是最为成功的金属活字字体之一,也是中日两国仿宋体(日本称“宋朝体”)字系的滥觞。然而与其影响力相反,长期以来聚珍仿宋体的相关研究极其缺乏。现有少数研究中,《丁氏兄弟与聚珍仿宋体》[1]简介了丁三在、丁辅之兄弟的家系与聚珍仿宋体的流行;《活字書体ー中国からの導入と改刻》[2]等概述了聚珍仿宋体向日本的传播;笔者也曾基于不完全的调查在《20世紀前半期における中国人による仿宋体と楷書体の開発》[3]等论文中描绘了聚珍仿宋体的开发情况,指出聚珍仿宋体是20世纪初期国人利用活版印刷技术开发字体的最初尝试之一,是考察汉字文化圈字体开发、演变中不可忽视的样本。但以上既往研究的内容均过于概略,对聚珍仿宋体的开发缘由、技术手段、过程、字族构成等语焉不详,仍存在众多亟需探明的细节问题。而这些看似无足轻重的细节正是总结字体开发经验、研究字体演变中不可或缺的内容。

本文依据既往研究与第一手资料展开研究。首先,回顾了聚珍仿宋体开发的时代背景;其次,概述了丁氏八千卷楼的历史与丁三在、丁辅之兄弟的活动;再次,依据时间序列梳理了聚珍仿宋体的开发缘由、技术、计划、过程等具体内容;然后,概论了聚珍仿宋体的国内外影响;进一步,对聚珍仿宋体的字族构成及其使用进行了分析;最后,总结了聚珍仿宋体的历史影响。

【文中的[注释]参见文末的详细说明】

一、聚珍仿宋体开发的时代背景

鸦片战争后,古登堡发明的活版印刷技术传入中国。但因各种条件制约,活版印刷产业长期被欧美的宗教团体、出版商所垄断。至20世纪初期,中国民族资本才开始涉足活版印刷领域。中华民国建国后,伴随着社会、经济、文化的蓬勃发展,以商务印书馆、中华书局为代表的民族资本在激烈的竞争中打破了外国资本的垄断,不仅取得了产业主导地位,而且以上海为中心形成了中国近现代史上第一次印刷出版产业发展的高潮。

然而,当时的中国企业没有掌握金属活字开发技术,因而活字字体仅有由欧美传教士主导开发、日本印刷界改良和完善的宋体(主要是东京筑地活版制造所的“筑地明朝体”)1种。1909年商务印书馆开发“二号楷书体”,标志着国人首次涉足字体开发领域。但二号楷书体存在字形不统一、字数、字号少、技术不成熟等众多问题,最终未能推向市场[4]。

总之,20世纪初期,虽然民族资本占据了印刷出版市场的主导地位,但日本制宋体字独占出版印刷领域的状况并没有得到根本改变。而在市场激烈竞争、帝国主义侵略加深、民族危机空前严重的背景下,民族资本必须开发新字体以巩固对市场的占有,表现中国文化本质特征的要求也迫在眉睫。聚珍仿宋体的开发,正是对这样的时代背景的积极回应。

二、丁氏八千卷楼与丁三在、丁辅之兄弟

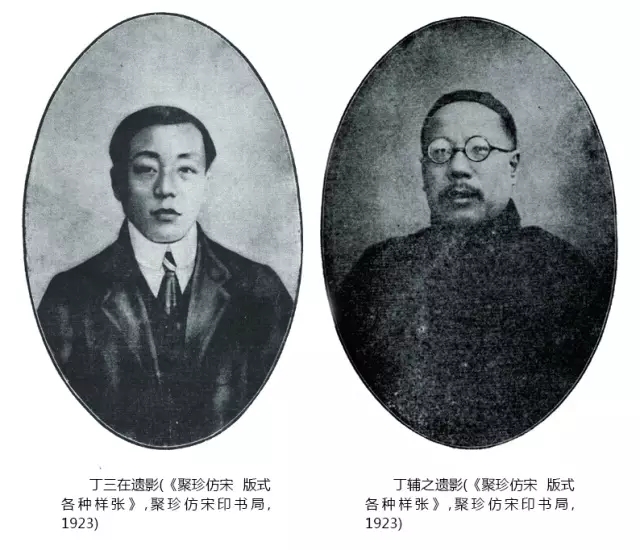

丁三在(又名三厄,字善之,号不识、子居,1880-1917)和丁辅之(原名仁,字辅之,号鹤庐,1879-1949)兄弟是杭州“丁氏八千卷楼”后人,也是聚珍仿宋体开发活动中的灵魂人物。

据《钱塘丁氏家谱大系表》[5]、《杭州丁氏八千卷楼书事新考》[6]等资料可知:钱塘丁氏一族第10代丁国典(字掌六,1770-1825)仰慕北宋时代的先祖丁顗,在杭州梅东建藏书楼名为八千卷楼。第12代丁申(原名壬,字竹舟,号礼林,1828-1887)、丁丙(字嘉鱼、松生,1832-1899)于太平天国起义的战火中收集散乱的文澜阁藏书一万册以上,为中国传统典籍的保存做出了巨大贡献。1888(光绪14)年,丁申、丁丙在杭州头发巷建“嘉惠堂八千卷楼”,藏书的同时还致力于以雕版印刷技术复刻、刊行典籍,被称为“清末四大藏书楼”之一。1907(光绪33)年,因经营失败致“裕通银号温州分号”破产,第13代丁立诚(字修甫,号慕清、辛志、辛老,1850-1911)及丁立中(字和甫,号禾庐,1866-1920)被迫出售藏书。而以八千卷楼藏书为基础建立的“江南图书馆(现南京图书馆)”是中国最初的近代图书馆。

丁三在、丁辅之兄弟是丁立诚的子嗣,他们不但濡染家风,精于版本目录之学,且交友广泛,在书法、篆刻等方面也有高超的造诣。丁三在曾任“南洋劝业会”(1909年)“浙江省出品协会”责任人,还独立经营过以活版印刷为业务的“杭州图书局”;他师从吴隐(原名金培,字石潜、遯盦,号潜泉,1867-1922)学习篆刻,且善写古体诗是“南社”社员,可谓是沉浸于传统文化的同时又积极吸收外来新技术的先进知识分子的代表人物。丁辅之则精于书法、绘画、篆刻,1904(光绪30)年,他与吴隐等人于成立“西泠印社”,在中日两国的篆刻、书法界有着巨大的影响。

三、聚珍仿宋体的开发

1

丁三在与聚珍仿宋体

据《渊博的学识,多彩的一生——忆先祖辅之公丁仁》[7]与《小槐簃吟稿 跋二》[8]等资料可知:1911(宣统3)年丁立诚殁后,丁三在等人欲刊行丁立诚遗稿,但可用活字仅有“庸俗而无古致”的日本制“寻常铅字(即宋体字)”。丁三在“苦无贤手民可倚任”,与“任剞劂者集思讨论,颇有端绪。国变后,与二兄仁同客淞沪,始创仿宋刻铅字排印之法”。虽然无直接资料说明丁三在——以雕版印刷刊行典籍闻名于世的八千卷楼后人——为何会转向活版印刷技术,但可考虑的主要原因有二:一是相比雕版印刷技术,长期而言活版印刷技术所需要的投资少,使用范围广、效率高;二是活版印刷技术当时已在中国广泛普及。

《聚珍仿宋印书局招股启》[9]、《聚珍仿宋版式各种样张》[10]等资料内容相似,都在回顾中国雕版印刷历史的基础上,基于版本学的角度对古典字体及宋体字进行了评价,从而进一步阐明了丁三在开发聚珍仿宋体的缘由。这些资料的主要内容如下:

丁三在认为,活版印刷术挟其技术优势极大地推动了中国印刷出版业的发展,但“今之号称能自制活字以应印书之求者,特由日本所输之字转制以成,非能写刻字样以为之也,故字体所限,仅为肤廓之宋体字一种而已”。而呆板不雅观的宋体字“不足登大雅之堂”。宋元古籍之珍贵并非仅因其古老,更因“字体之端严,刊刻之精良,实为各种刊本之冠”,其中特别是“欧体字……为最适观,以其间架波磔,秾纤得中,而又充满,无跛踦肥矬之病”,是能真正反映中华民族传统审美精神的代表,“今人有鉴于此,因制为欧宋体活字焉”。

丁三在所谓的“欧体字”,是南宋“浙本”中使用的欧阳询风格的楷书,其特点是书风端正,笔画整齐尖锐容易以雕刻表现。明代嘉靖至万历年间,受复古运动影响,雕版印刷字体又回归南宋浙本的欧体字,但逐步脱离手写风格,形成了方板整齐、横平竖直且横细竖粗、高度样式化的雕刻风格的“宋体字”[11]。至明清时期,“钱牧斋、毛子晋先后提倡宋元旧刻,季沧苇、钱述古、徐传是继之。流于乾嘉,古刻愈稀,嗜书者众,零篇断叶,宝若球琳”[12],而其中浙本更被视为古籍的典范。换而言之,丁三在所思考的是如何利用活版印刷技术复兴象征着中国传统审美精神、能表现中华民族文化本质特征的欧体字,这正是促成聚珍仿宋体开发的最根本缘由。所谓“聚珍”源自“武英殿聚珍版”,是活字的雅称。

1915(民国4)年前后,丁三在着手开发聚珍仿宋体,但面临资金困难,不得不在1916(民国5)年作为“发起人”公布《聚珍仿宋印书局招股启》募集资金,称“与作期年,略有成绩,而志奢力薄,难以进行,因仿股份公司例,拟集合资本,昼夜程攻,俾得早日告成”。佐以《考工八咏》[13]等资料,可以整理丁三在的详细计划如下:

(1)制造工艺——采用由美华书馆馆长姜别利(W.Gamble,1830-1886)于1862年前后所引进的木刻种字蜡型电镀法。即,先以黄杨木雕刻种字,再以蜡取版通过电镀方法制作字模、铸造活字。

(2)字号——从1916年正月开始的30个月间,开发一至三号的方体,一至二号的长体共2种5个字号的活字。这是中国历史上最初的金属活字字族。同时,一号至三号的大尺寸活字仅适用于标题或古籍的印刷(长体多用于夹注),佐证了丁三在开发聚珍仿宋体的目的在于复兴版本学的传统。

(3)字数——每字号文字为7千字。其中常用字1千,每字铸造40个活字;非常用字6千,每字铸造6个活字,共7万6千字。

(4)资金——从种字雕刻到铸造活字,一字共需2角4分。可知完成全部计划共需资金约8400元。

《聚珍仿宋印书局招股启》的“赞成人”为缪荃孙(字炎之、筱珊,晚号艺风老人,1844-1919)、沈曾植(又作增植,字子培,号乙盫,1850-1922)、汤寿潜(原名震,字蜇先或蛰仙,1856-1917)等当时著名的文人,表明丁三在的主张和计划获得了传统知识分子的广泛共鸣。

如前所述,丁三在计划利用木刻种字蜡型电镀法开发聚珍仿宋体,“奈工费太大,改用铅刻”[14]。而所谓“工费太大”可能仅是缘由之一,当时的中国印刷界似乎并没有掌握木刻种字蜡型电镀法所需的化工技术。因为规模最大、技术水平最高的商务印书馆也曾以木刻种字蜡型电镀法开发二号楷书体失败,丁三在可能面临了相同的问题。

此外,如《辞海》、《活字字体设计(初稿)》[15]等均认为聚珍仿宋体是最初的仿宋字。但1915(民国4)年商务印书馆以宋版《玉篇》为蓝本开发的古体活字才是最初的仿宋金属活字,只因字体质量不高仅作为商务印书馆内部用字,所以没有获得过多反响。

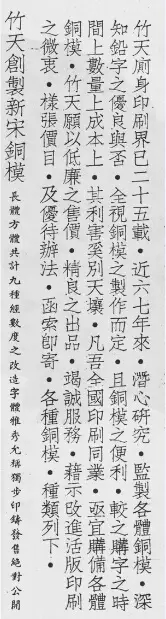

丁三在于上海静安寺哈同路(现铜仁路)口设立了聚珍仿宋印书局【图3.聚珍仿宋印书局商标】,却在1917年不幸病殁,未能见到聚珍仿宋体全面问世。

聚珍仿宋印书局商标(《聚珍仿宋版式各种样张》,聚珍仿宋印书局,1923)

2

丁辅之与聚珍仿宋体

丁三在殁后,丁辅之“怆念遗著,复伤爱弟,忧戚不可为状……重集资斧,选订名匠,昕夕研索字体以及排比、行款暨上下衔接之法”[16],终于在1919(民国8)年以聚珍仿宋体刊行了丁立诚的《小槐簃吟稿》。

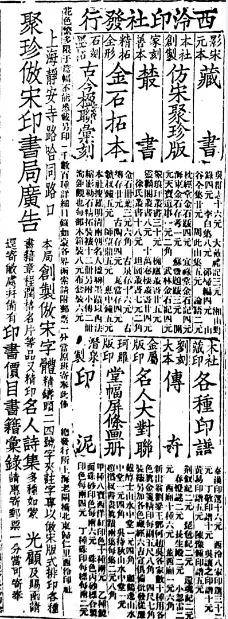

1919(民国)年7月7日聚珍仿宋印书局在《申报》刊载广告【图4.聚珍仿宋印书局与西泠印社广告】,称“本局创制仿宋字体,精铸头、二、四号字夹注字”,可见此时的聚珍仿宋体共有头号、二号、四号的方体及1种长体(查《小槐簃吟稿》应为二号字)4种。相同位置还有“西泠印社”的广告,称“本社创制仿宋聚珍版”。西泠印社的仿宋聚珍版为木活字,也称“吴氏(吴隐)聚珍版”,与聚珍仿宋体风格相似。管见所及,以类似名称同时开发风格高度相似的金属、木质活字的情况在中国历史上仅此一例。虽然详情不明,但因西泠印社仿宋聚珍版与聚珍仿宋体的开发时期相同且双方关系密切,所以两者之间可能存在某种关联。

聚珍仿宋印书局与西泠印社广告(《申报》1919年7月7日星期一第2版,《申报》影印本,2008)

聚珍仿宋体问世后,一时间风靡海内外。为保障权益,1920年前后,丁辅之向中华民国政府提交了专利申请,1920年8月26日,内务部发第635号批文给予聚珍仿宋书局以专利。批文称“现总计铸成之字,有头号、二号、四号及二号、三号长体夹注,各种欧体宋字共计五种。已摹写样本陆续创铸者,计顶号、初号、三号、五号及头号四号长体夹注等字。又创制长短体字及西夏字体,凡已制未成之字共计八种”[17]。可见,虽大幅落后于丁三在的原定计划,但是聚珍仿宋体仍在不断扩充字族。1920年11月5日,农商部批准了聚珍仿宋印书局的商标注册。1921年聚珍仿宋印书局以“聚珍仿宋板”参加了“江苏第二次省地方物品展览会”,于并获得一等奖(奖状编号第1325号)。1941年,聚珍仿宋体专利期满,民国政府准许聚珍仿宋体补充注册继续享有专利权。

开发字体需要大量资金的持续投入,为了获得稳定的资金来源,丁辅之向商务印书馆寻求合作,并为其印制了《大观录》、《习苦斋诗集》等书籍。但“因商务想取消聚珍二字,丁氏不愿……改与中华书局合作”[18]。实际上,当时商务印书馆已经有二号楷书体、古体活字,韩佑之开发的仿古活字也将告竣工,再投入资金收购聚珍仿宋体的可能性不高,所以并未给予聚珍仿宋体足够的重视。

丁辅之随即转向中华书局寻求帮助,而中华书局也急需高质量的活字字体。1921(民国10)年后,聚珍仿宋印书局被中华书局合并,成立了中华书局聚珍仿宋部。聚珍仿宋体的开发随之进入了新的阶段。

3

中华书局与聚珍仿宋体

对于中华书局而言,获得聚珍仿宋体不异于如虎添翼,遂以聚珍仿宋体刊行了大量的古典书籍。陆费逵盛赞称“杭州丁氏创制聚珍仿宋版,归诸本局,方形欧体,古雅动人,以之刊行古书,当可与宋椠元刊媲美”[19]。

中华书局的加入,无论在资金、人才团队建设还是技术保障上都极大地促进了聚珍仿宋体的开发进程。中华书局聚珍仿宋部的大致状况可综合《中国活字小史》[20]、《文明书局印刷厂和聚珍仿宋印书局》[21]、《我和中华书局上海印刷厂》[22]等资料中窥得。即,丁辅之任经理,姚竹天任营业主任,蔡葆生任排版主任。因为有来自国内和日本的大量名片印刷业务,所以中华书局还特意成立了名片部,由姚柏村担任主任,姚耕荣负责印刷。1931年前后的中华书局聚珍仿宋部约有职员工90人,规模上大于很多从事活字字模制造、印刷的中小型企业。

据《中国活字小史》等资料,聚珍仿宋印书局并入中华书局后,活字雕刻名人徐锡祥及朱义葆负责聚珍仿宋体的雕刻。考虑到一个熟练的种字雕刻工,一日最多也只能雕刻10字左右,所以除朱义葆和徐锡祥之外,还应有其他刻工数人至十数人。

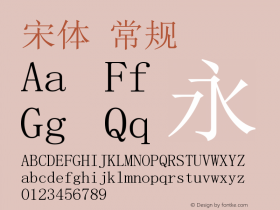

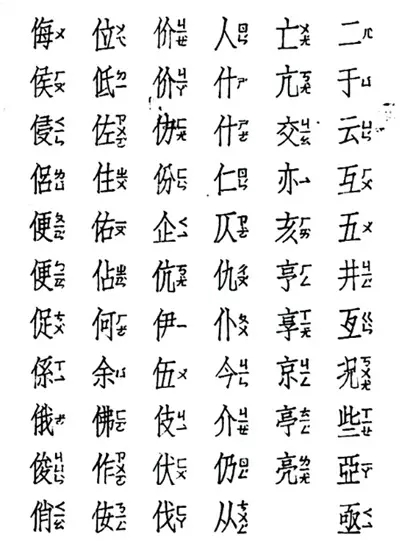

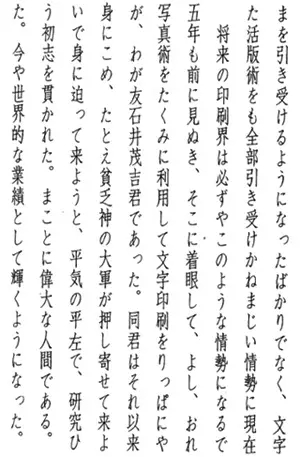

教育部在1913(民国2)年发表了注音字母,1935(民国24)年采决了《汉字注音铜模应由国家统一铸造推行案》。因聚珍仿宋体广受欢迎,教育部又于1935年委托中华书局铸造以三、二、五、四号【图5.中华书局四号长仿宋注音汉字】为序铸造了长仿宋注音汉字[23]。

中华书局在20世纪30年代初前后先后使用聚珍仿宋体排印了《四部备要》、《二十四史》,因而可以推测聚珍仿宋体全部字种约完成于20世纪20年代后期。其后,因字形的调整、变化,中华书局又不断对聚珍仿宋体进行小范围的改刻,持续至20世纪50年代中期。

中华书局四号长仿宋注音汉字(中华书局特制四号仿宋注音汉字样本,1936?)

四、聚珍仿宋体的国内外影响

聚珍仿宋体的成功,极大地推动了中国印刷界开发仿宋体的进程,仅20世纪20至30年代,就有14种以上仿宋体问世。其中,曾任中华书局聚珍仿宋部任技术主任的姚竹天,更直接以聚珍仿宋体为蓝本,于20世纪20至30年代先后开发了“仿古宋体(中国仿古印书局)”与“竹天新宋(竹天新宋铜模铸字所)”。

竹天新宋(《艺文印刷月刊》,艺文印刷局,1937)

20世纪10至20年代间,经日本《印刷雑誌》的数次介绍,聚珍仿宋体引起了日本印刷界的关注。喜好大陆文化的知识分子以使用聚珍仿宋体印刷的名片为荣,通过银座鸠居堂等企业向中华书局订购名片,100张达到10日元之高价[24]。因聚珍仿宋体带来的巨大利润空间,日本印刷界开始试图复制聚珍仿宋体。

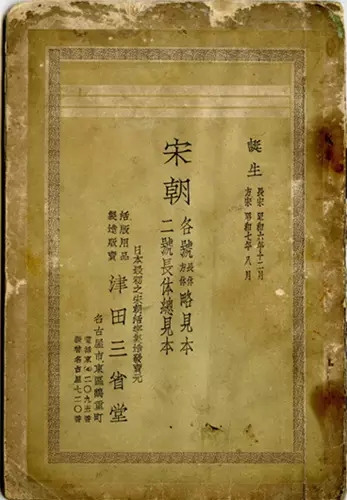

1921(大正10)至1924(大正13)年,筑地活版制造所、林荣社、共同印刷、秀英舍等日本企业为复制聚珍仿宋体进行了各种尝试但均以失败告终。1930年,津田三省堂的津田伊三郎通过上海“芦泽印刷所”社主芦泽民治[25],用非法手段获取了全套活字并以电镀法进行了复制。1931年,津田三省堂以“宋朝体”为名,在日本市场推出二号、三号、五号聚珍仿宋体(日文假名活字是依据电影《忠臣蔵》的字幕改刻而成,1932年后又继续推出四号、六号等汉字活字),从而揭开了日本宋朝体字系发展的序幕。津田三省堂则不但一度垄断了日本的宋朝体活字市场,还曾向中国进行了反向输出,一跃成为日本最为重要的印刷所之一。

津田三省堂宋朝活字略见本(津田三省堂)

金属活字时代结束后,津田伊三郎之子津田太郎委托石井茂吉以津田三省堂宋朝体为蓝本开发照相排版用宋朝体。石井茂吉以独特的构思绘写了“石井宋朝”——既是石井茂吉的遗作,也是充满了柔和的手写风格的崭新的现代字体[26]。此外,二战后日本活字工业等数家企业拥有的宋朝体,也可能都是津田三省堂宋朝体的复制。

石井宋朝(《追想石井茂吉》,1965)

五、聚珍仿宋体的字族、字种、字号与使用

如前所述,在丁三在、丁辅之和中华书局的推动下,聚珍仿宋体的字族逐步增加、完善。但迄今为止,聚珍仿宋体的字种与字号并不明确。《丁善之论仿宋板》[27]中称有“方体七种,长体三种”;《我和中华书局上海印刷厂》称“共有方体、长体的一号至五号与扁体的三号” [28];《中华书局聚珍仿宋版之特色》称“大小自一号至五号,并有同等之长体夹注字”[29];前述内务部第635号文件则“有头号、二号、四号及二号三号长体夹注……共计五种……陆续创铸者计,顶号、初号、三号、五号及头号、四号长体夹注等……长短字及西夏字体,凡已制未成之字共计八种”[30]。再据《龍文堂活字清鑑》[31]等资料可知,日本复制的聚珍仿宋体有方体初号、一至六号及长体一至六号、以及7点(point)。

综上所述,聚珍仿宋体至少包含5个字种21个字号——方体8种字号(顶号、初号、头号至六号),长体7种字号(头号至六号及7点)及扁体1种(三号)、注音连接字4种字号(二号至五号)、西夏字1种(实物未确认)——是汉字文化圈中最大的金属活字字族。但方体六号及长体7点在国内已知资料中未曾查见,所以可能是日本印刷界的改刻。

版本学的重要内容是“字体”、“版式”与“用纸”。丁氏三在、辅之兄弟对书籍的版式也有着深厚的知识和理解。

《聚珍仿宋体印书局印书价目》[32]展示了聚珍仿宋体的使用样本。其中无论是文集、诗歌、典籍,毫无例外都遵循着古典书籍的版式,对版面的大小、位置、行数、文字号数、行文字数、长体和方体的组合等进行了详细的指定。如:《五余读书尘随笔》是顾家相(字辅卿,1853-1917)的文集,其版式为“二号长体字,以四号字做注,十六行二十四字版式”,正文用二号长体,夹注用四号方体,一页16行,一行24字;《上海租界问题》是论文,版式为“二号加眉批,十一行二十一字版式”,正文用二号字,一页11行,一行21字,注释在页面上部的页眉处。这些样本体现出聚珍仿宋体字族在再现古典书籍版式中具有高度可适性。此外,《校排备忘录》也称“(聚珍)仿宋体笔画太细,铅版易坏,普通书向例不用”[33],佐证了聚珍仿宋体的主要用途限定于古籍的排版与印刷。

值得注意的是,聚珍仿宋体的开发、使用,与明清之际形成的“佞宋”之风也有着密切的关系。叶德辉就辛辣地批判了这一现象,称“佞宋之癖,入于膏肓”[34]。此外,庞大的字族无疑也是经济性、效率性上的一大阻碍,正如岛屋政一所言,“宋朝活字……有方体和长体两种……所需设备较普通活字多一倍以上……仅常用字就须1161216个……所需费用多、手工烦杂,加之不能满足所有读者的需求,因此只能停留于小范围的流行。因此宋朝活字可能不具有永远的发展性”[35]。但是,与“可能不具有永远的发展性”这一判断相反,从金属活字时代、照相排版时代至数字时代,聚珍仿宋体历经改刻,至今仍然是中日两国仿宋体的代表字体。

结语

本文依据确凿的历史资料,基本明确了聚珍仿宋体开发的缘由、技术手段、过程、字族构成及其向日本传播的史实等重要问题,并分析总结了其历史影响。特别指出了聚珍仿宋体是以丁三在等人为代表的先进知识分子,为了复活和发扬中国传统审美精神和文化本质,尝试以活版印刷技术开发活字字体的重要成果。而这一点,也是丁三在等人开发聚珍仿宋体的缘由与独创性所在。

聚珍仿宋体的开发,反映出了20世纪初期,中国印刷产业从雕版印刷向活版印刷转变过程中所面临的课题与对应方法。无论是从开发技术还是造型角度而言,聚珍仿宋体都处于从“木”——雕版印刷——向“铅”——活版印刷——转变的关键节点,它上承中国雕版印刷传统,下启金属活字字体的新局面,具有着里程碑式的重要作用。在聚珍仿宋体的开发中,既体现了积极利用新技术的进步性,同时也有着保守的一面,这主要反映在基于深厚的版本学传统的字体历史观念上,而支撑这一观念的正是丁三在对于版本学的广博知识,以及对古典字体正统形态的尊重。同时,聚珍仿宋体极大地促进了仿宋体的发展,但因为适用领域限定于典籍、名片之类,所以同时也妨碍了具有更广泛适用性的宋体字的发展。国人对于宋体字的大规模开发,不得不等到20世纪50年代以后。

从聚珍仿宋体的开发、演变中可以看出,新字体的开发并不是依据恣意想象,而是建立在对古典字体造型原理、新的技术环境理解的基础上,与历史有着深厚的关系。而因如此,聚珍仿宋体才能成为中国活字字体中最为瑰丽的成果之一,仍然能为今日与未来的活字字体发展带来启迪。

2015年是聚珍仿宋体开发一百周年,而对于聚珍仿宋体这一历史成果,中国的字体设计、研究领域仍然面临众多尚未完成的重要课题。

【作者:孙明远,单位:西北大学艺术学院】

文中注释:

[1] 金建陵:“丁氏兄弟与聚珍仿宋体”,《钟山风雨》,2008.05,59-60页

[2](日)小宮山博史:“活字書体ー中国からの導入と改刻”,《日本の近代活字 本木昌造とその周辺》,(东京)NPO法人近代印刷活字文化保存会,2003年,334-370页

[3] 孙明远:“20世紀前半期における中国人による仿宋体と楷書体の開発”,《活字印刷の文化史》,(东京)勉誠出版,2009

[4] 参见孙明远、伊原久裕、佐藤優:“1910-1930年代における中国人企業による活字書体制作製造の隆盛とその要因”,《芸術工学会誌》第44号,芸術工学会,2007.10,55-62页

[5] 丁利年:《钱塘丁氏家谱大系表》,未公开发行,2002

[6] 石祥:《杭州丁氏八千卷楼书事新考》,复旦大学博士论文,2006

[7] 丁利年:“渊博的学识,多彩的一生——忆先祖辅之公丁仁”,《西泠印社创始人丁辅之研究》,西泠印社,2007.10,9-25页

[8] 鲁坚:“小槐簃吟稿 跋二”,《小槐簃吟稿》,钱塘丁氏嘉惠堂,1919

[9] 丁三在:“聚珍仿宋印书局招股启”,《中国出版史料补编》,中华书局,1957,284页

[10] 《聚珍仿宋体版式各种样张》,上海,聚珍仿宋印书局,1923

[11] 黄永年:《古籍版本学》,江苏教育出版社,2005,135页

[12] 叶德辉:《书林清话》,北京燕山出版社,2008,279页

[13] 丁三在:“考工八咏”,《丁子居剩草》,钱塘丁氏嘉惠堂,1921

[14] 郑逸梅:《南社丛谈》,上海人民出版社,1981,89页

[15] 《活字字体设计(初稿)》,上海市出版局专业训练班内部资料,1965年

[16] 同[8]

[17] 同[10]

[18] 何步云:“中国活字小史”,《活字印刷源流》,北京,印刷工业出版社,1990,77页

[19] 陆费逵:“校印四部备要缘起”,《重印(聚珍仿宋版五开大本)四部备要样本》,上海,中华书局,1934

[20] 同[18]

[21] 汤慕林:“文明书局印刷所和聚珍仿宋印书局”,《回忆中华书局(上卷)》,北京,中华书局,1987,209-210页

[22] 李湘波:“我和中华书局上海印刷厂”,同[21],193-208页

[23]《第三号注音汉字字模表》,中华民国教育部,1935

[24] 津田太郎:《活字五十年史》,未公开发行,20世纪70年代

[25] 芦泽印刷所社主的名字,有芦泽民治,芦泽多美次等数个版本,本文沿用津田太郎遗稿《活字五十年史》中的称呼

[26] (日)秋山文夫:“近代的な宋朝体への構想”,《追想石井茂吉》,(東京)写真植字機研究所石井茂吉追想録編集委員会,1965,185-188页

[27] 徐坷:“丁善之论仿宋板”,《清稗类钞鉴赏类 第九册》,北京,中华书局,1986

[28] 同[22]

[29] “中华书局聚珍仿宋版之特色”,《聚珍仿宋版二十四史样本》,上海,中华书局,1930(?)

[30] 同[10]

[31] (日)《龍文堂活字清鑑》,大阪,森川龙文堂,1935

[32] 《聚珍仿宋体印书局印书价目》,上海,聚珍仿宋印书局,1920年代

[33] 《校排备忘录》,上海,中华书局,未公开发行,1920年代

[34] 同[12]

[35] (日)島屋政一:《印刷文明史》,东京,印刷文明史刊行会,1935

-

Cangji Fonts

Cangji Fonts

Brand: 仓迹字库

Area: China

-

JT Foundry

JT Foundry

Brand: 翰字铸造

Area: Taiwan, China

-

Handmadefont

Handmadefont

Brand:

Area: Estonia

-

·千图字体

-

HyFont Studio

HyFont Studio

Brand: 新美字库

Area: China

-

Minrui Type

Minrui Type

Brand: 敏锐字库

Area: China

- ·"Jesus Music" ad for Myrrh Records

- ·20 Houses. A New Residential Landscape exhibition, Wallpaper* Architects Directory

- ·Hollywood Star Matt Damon Wrote Better Chinese than Chinese Stars

- ·"David Bowie is turning us all into voyeurs" button

- ·Amazon Releases Ember Bold Font for the Kindle

- ·How House Industries Designs Its Retrotastic Logos and Typefaces

- ·Cocoa Marsh Instant Fudge Candy Mix packaging

- ·"Die Alpen – Vielfalt in Europa" stamp

- ·XUID Arrays: One Less Thing To Worry About

- ·Chinese College Student Invents Smog Font